[企業変革手段としてのM&Aの新潮流]

2021年8月号 322号

(2021/07/15)

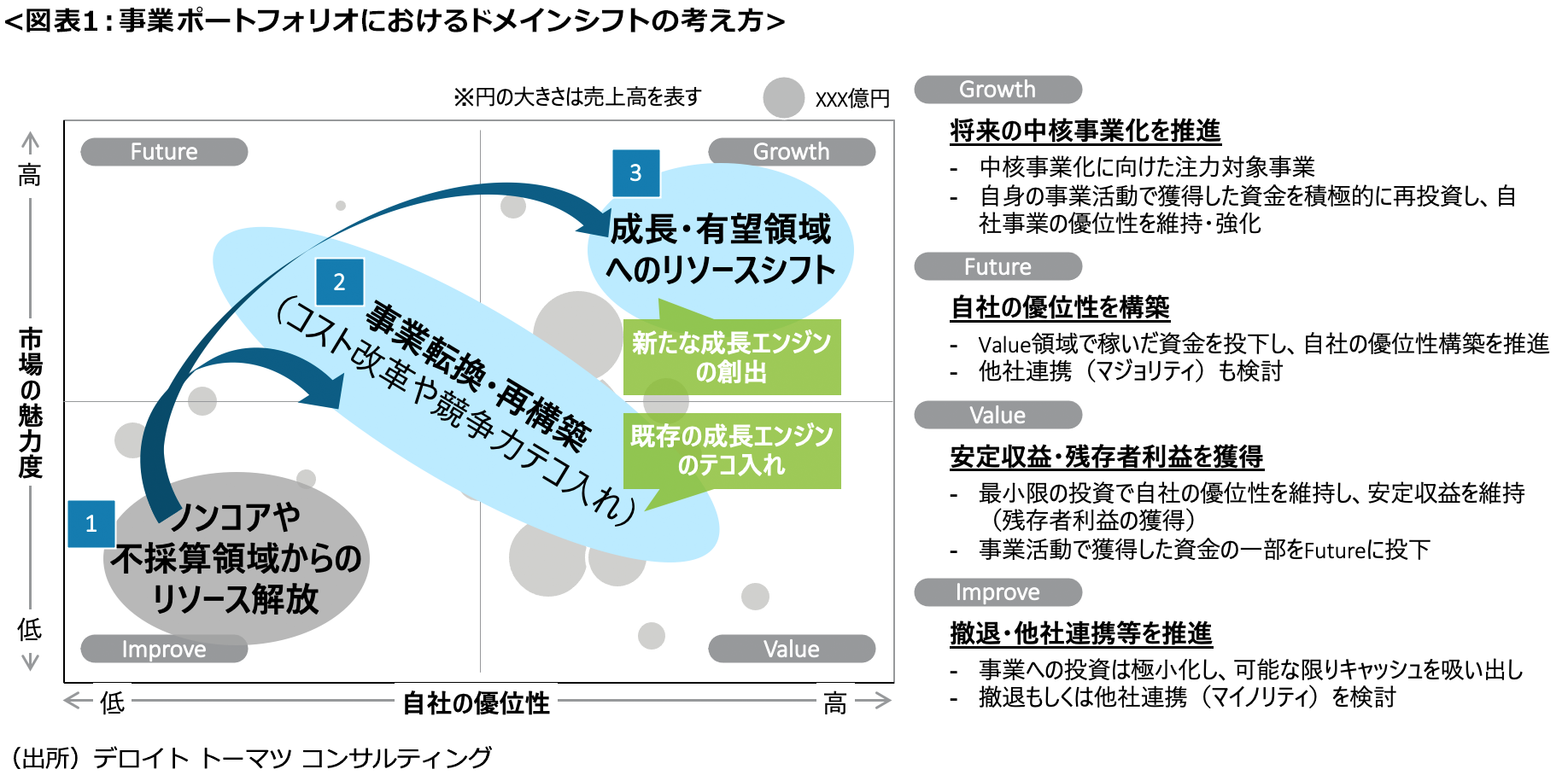

| A. | 当該事業領域の市場魅力度(市場自体の規模や成長性等) |

| B. | 当該事業領域における自社の競争力(市場における自社の強みや優位性等) |

| C. | 自社の全社戦略やAspirationとの適合度(将来自社が目指す中核領域とのシナジーや繋がり等) |

| 1. | 「ノンコア領域における事業の整理」 |

| 「A.当該事業領域全体の魅力度が低い」かつ「B.当該事業領域での自社の競争力・優位性が低い(下がりつつある)」領域は「ノンコア領域(=撤退すべき領域)」と定め、当該事業については、一刻も早い攻めの撤退を狙う。高値売却を視野に入れつつ、「買い手候補と一定の条件が合意できれば売却」「それが叶わなければ清算」等といった「撤退シナリオ」を作り、それぞれの経済合理性・リスクを比較し決定する。(詳細は次月号を参照) | |

| 2. | 「既存コア領域の収益構造改革、およびビジネスモデル変革」 |

| 既存事業のうち、「市場自体の魅力度も高く、かつ自社が競争力を持ちうる領域」では、引き続き成長投資を継続する事になる。しかし一方で「市場自体の魅力度が下がりつつあるが、未だ自社が競争力を持ちうる領域」や「市場自体の魅力度は一定あるが、自社としての競争力が下がってきている領域」については、既存の成長エンジンの「梃入れ」のための事業再構築を行う。具体的には、競争力の「賞味期限」の延長(ないしは、最小投資での残存者利益獲得)のために、収益構造改革(コスト最適化)や、ビジネスモデルの再構築(事業リモデリング)を実施していく。 | |

| 3. | 「将来コア領域への投資・育成」 |

| 「A.当該事業領域全体の魅力度が高く」、一定「B.当該事業領域で自社が競争力を持ちうる」領域で、かつ「C.自社としての全社戦略・Aspirationとの適合度が高い」事業領域については、自社の「将来コア領域(=新たな成長エンジン)」と定め、自社としての当該事業領域の「青写真」を定めつつ、その「青写真」の実現に向けて、複数の事業の「種」や「芽」の育成を行う(又は適切なトライアルののちに見切りをつける)仕組みを備えることで、事業育成を加速していく(詳細は次月号を参照)。 | |

| 4. | 「上記1~3を実現するための、構造改革費用や投資費用の捻出」 |

| 特に、「1. ノンコア領域における事業の整理」や「2. 既存コア領域の収益構造改革、およびビジネスモデル変革」の実行にあたっては、一時的に一定規模の構造改革コストの発生が避けられないため、それに備え構造改革原資の確保が必要となる。 具体的には、「1. ノンコア事業の整理」では会社の清算や廉価売却に伴う減損、不要となった事業用固定資産の除却に伴う減損が発生しうるし、2では構造改革に伴う人材のリストラクチャリング費用や、新たな競争力の獲得のための投資などが一時的に発生しうる。 |

マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。

[押さえておきたい新時代のM&A~M&Aにおけるデータ&アナリティクス活用]

[マールレポート ~企業ケーススタディ~]