グローバル化の流れはどのように進展し、どのように退潮していったのか? 平成は世界経済のグローバル化が大きく進展し、衰退していった時代だった。

1989年、東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが統合、ソ連が消滅し、東欧諸国が市場経済側の陣営に入った。1978年から鄧小平の指導のもとで改革開放政策が実施され、計画経済から市場経済へと切り替えていた中国も加わり、世界はヒト、モノ、カネが国境を越えて自由に行き来できるグローバル化の時代を迎えることとなった。

アダム・スミスの「見えざる手」は、政府が介入せず市場に任せて、自由にやらせておけば、結果的に、資源が最適に配分され経済が豊かになっていくという考え方だ。規制のある世界に比べ、自由な取引ができる世界は、とりわけ、国境を越えて活動できる企業にとってメリットが大きい。

以下では、1990年代以降、国境を越えたヒト、モノ、カネの動きがそれぞれどうなっていったかを振り返ってみよう。

国境を越えたヒト、モノ、カネの自由な動きのうち、モノに相当する貿易の自由化について言えば、貿易自由化は、基本的に、比較優位の原則に基づき、先進国、発展途上国の区別なく、世界全体の所得を増やす効果がある。「比較優位の原則」というのは、すべての国には、それぞれ相対的に優位な産業があり、自由な貿易によって利益を受けることができるというもので、国際分業によって世界全体の生産を拡大することになる。

また、自由貿易は、要素価格均等化理論に従って、各国の価格と賃金を平準化させる効果がある。ヘクシャー・オリーンの定理によれば、それぞれの国で作られる製品が比較優位を持つかどうかは、それぞれの国が労働力と資本などの生産要素をどの程度多く持っているかによる。資本に比べ労働力を豊富に持つ国では、賃金が安いため、労働集約型の産業が比較優位を持ち、逆に、資本を豊富に持つ国では、資本コストが安いため、資本集約型の産業が比較優位を持つ。

労働が豊富な途上国では労働集約型産業が成長し、労働力への需要が高まるため、当初は安かった賃金が上昇していく。これに対して、先進国では資本集約型産業が発展する一方、労働集約型産業が廃れ、労働力への需要が減少するため、高かった賃金が低下する。

こうして「比較優位に基づく貿易を行っていくと、労働力や土地など、本来、国境を越えて活発に移動しない生産要素でも、その価格である賃金や地価などが国際的に均等化していく」という結論が導き出せる。

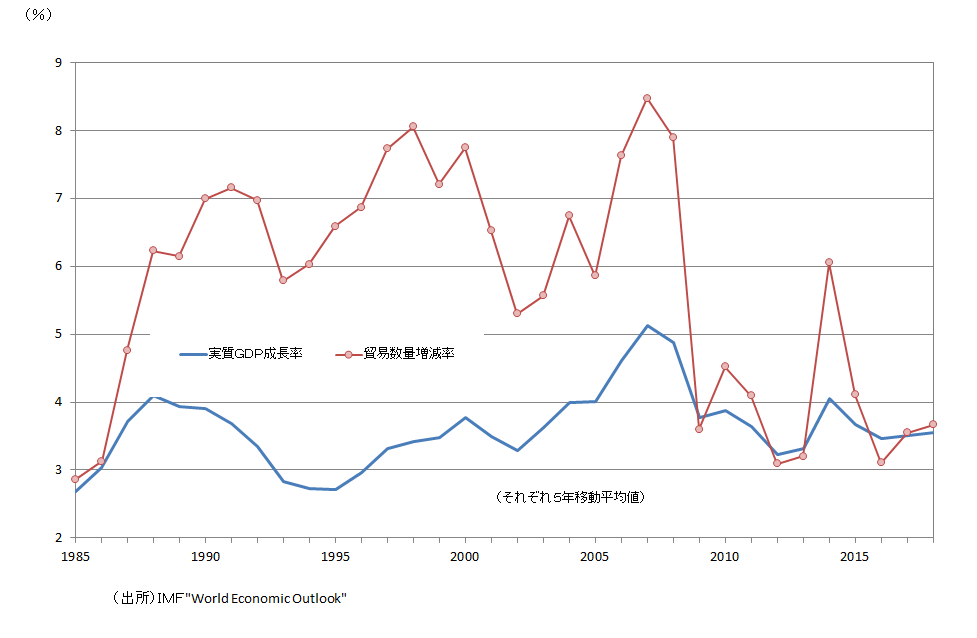

図1にみるように、世界の貿易量は1985年頃までは年率3%程度で、GDP成長率とほぼ同水準の緩やかな増加だったが、その後は成長率を大幅に上回る増加をみせるようになった。自由貿易協定などにより貿易コストが低下し、またその一方で、IT革命による国際通信網の発達で、生産工程が国際化し、グローバルサプライチェーンができたことも貿易量の押し上げにつながったとみられる。そして、貿易自由化の理論が示す通り、貿易量の増加率が加速するとともに、GDP成長率も次第に加速していった。2007年までの5年間の貿易量の増加率は約8.5%に、同GDP成長率の増加率は5.1%に加速した。

[図1] 世界の経済成長率と貿易数量増加率

しかし、転機になったのが2008年のリーマンショックだった。リーマンショック以降、世界経済の成長率は減速に向かい、成長率は3%台に鈍化した。成長率の減速に伴い、貿易量の伸びも急速に鈍化し、貿易量と成長率の伸びはほぼ同水準になった。

次に、国境を越えたカネの移動はどうだったか。投機的な短期資金を含めたカネの移動を…

![]()