[M&Aスクランブル]

(2013/04/24)

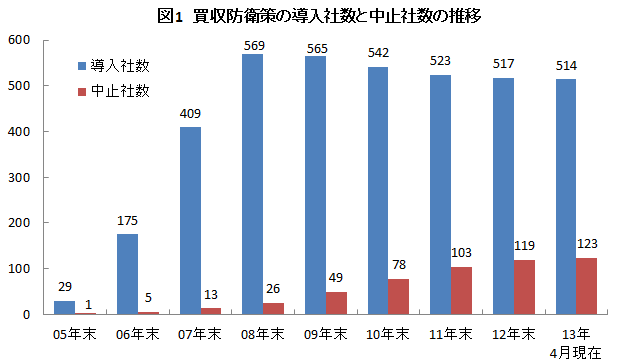

2013年4月15日現在(以下「現在」)、買収防衛策を導入している企業は514社で、上場企業の約13%を占めているが、そのうち約160社が今年5~6月の定時株主総会で更新の期限を迎える。本稿では、昨年6月の定時株主総会以降、現在までの防衛策の新規導入・更新・中止の状況や注目される大量買付事例の動きなどをまとめ、今年の動向を考えてみた。

現在の導入社数は514社だが、ピークだった08年末の569社から55社減少している。一方、防衛策を導入したものの、その後、中止した企業は累計で123社にのぼる(図1)。04年に始まった導入の動きは、経済産業省・法務省から「企業価値指針」(以下「指針」)が公表された05年以降に本格化し、同年末の29社から、06年末の175社、07年末の409社と2年間で急増した。06年の王子製紙による北越製紙への買収提案や、アクティビスト系投資ファンドの活発化、三角合併解禁の動きなど、日本でも敵対的買収や市場型買収提案が出現し、経営者の危機意識が高まった時期だ。ただ、導入企業数は08年末の569社をピークに、その後は減少が続いている。リーマンショックなどもあってアクティビストの動きが沈静化したことに加え、07年のブルドックソース事件を受けて、企業価値研究会が「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」(以下「提言」)を08年6月末に発表して経営者の保身に警鐘を鳴らす一方で、金融商品取引法の株式大量買付けに関する開示制度が充実されたことも背景にあると考えられる。

マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。

[Webインタビュー]