これまでの連載にて、M&Aを活用した事業構造転換・企業変革の必要性、有効性、及び取り組みに際しての視点についてご理解頂けたものと考える。一方で、このような変革は経営に与えるインパクトも大きく、「言うは易し」で実行となると企業として大きな決断が必要となる。また、これらの変革は単発で実行すれば良いものではなく、多様な社会トレンドの変化を踏まえて不断の努力が不可欠である。今回は、これまで述べてきた種々の変革を継続的・能動的に実行するために必要な、経営基盤そのものの変革について述べていきたい。

経営ビジョン・意思決定・コーポレートケイパビリティの三位一体での変革メカニズム

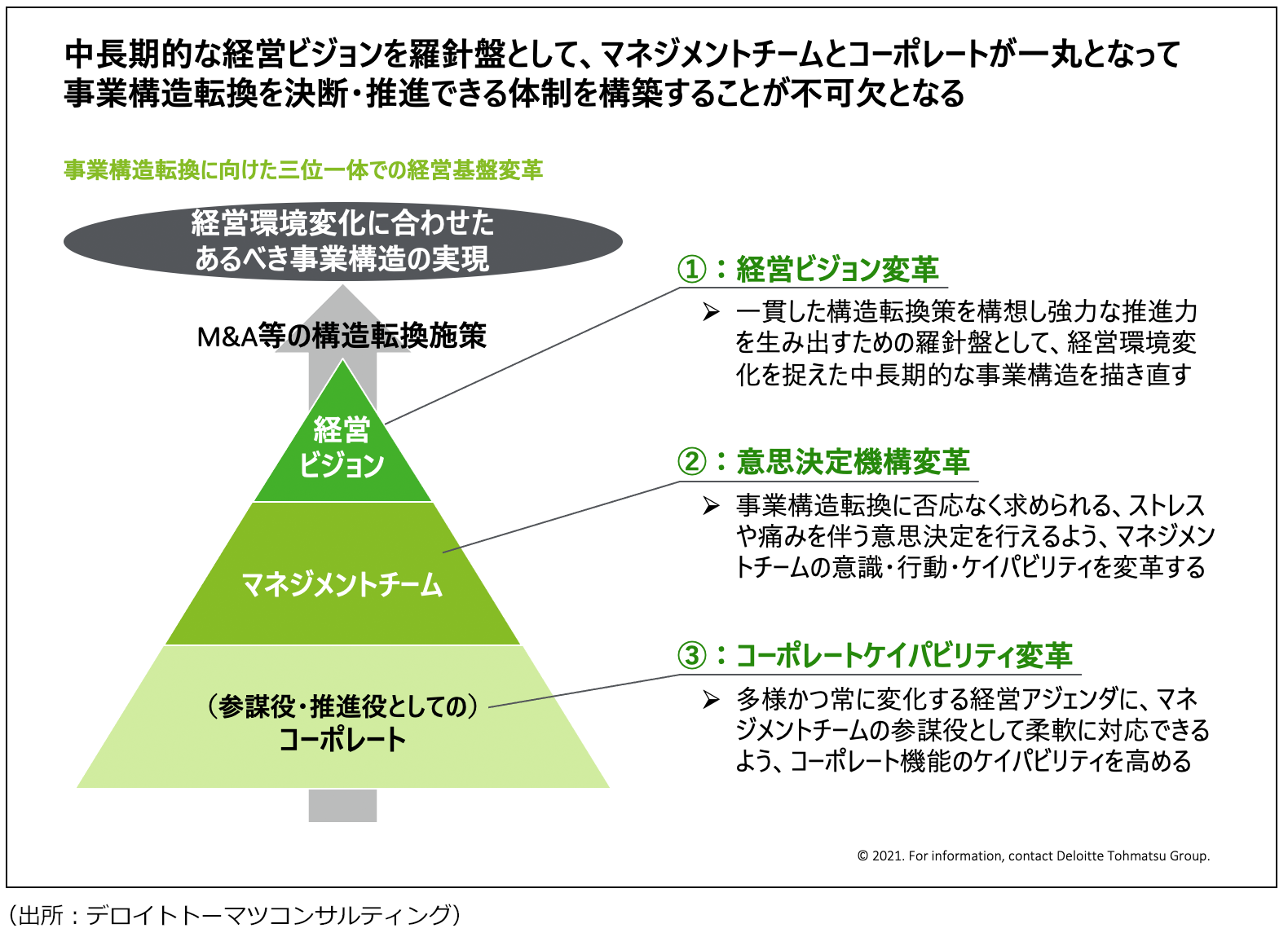

事業構造転換や企業変革は、経営環境の不確定性が強い中で時にストレスや痛みを伴うことから、中長期的な方向性を見定めた上で、強い意志と実行力をもって着実に前に進んでいくことが必要となる。我々は多くの企業の変革を支援してきた経験から、以下の3つの変革が三位一体で進められることが必要だと考えている。

| ① | 環境変化を踏まえ自社グループの将来像を定める“経営ビジョン変革” |

| ② | 旗振り役となるマネジメントチーム自身の意識や行動を変える“意思決定機構変革” |

| ③ | M&Aや構造改革等の変革手段を実現足らしめる“コーポレートケイパビリティ変革” |

① “経営ビジョン変革”:変革の羅針盤としての中長期的な経営の方向性を再定義する

これまでも幾度の経営難を乗り越え、持続的な事業成長を遂げてきた日本企業において、「経営ビジョン」の必要性をここで述べる必要はないものと考える。昨今では「メガトレンドを捉える」「ズームイン・ズームアウト」など、策定にあたっての考え方については多方面にて語られていることから、本章では「変革局面における経営ビジョンの活用の仕方(必要性)」にフォーカスしたい。「活用の仕方」を明確にしたうえで、そのための「中身の要件」「策定・浸透のさせ方」について論じていきたい。

【必要性】お題目の経営ビジョンは不要。経営ビジョンを活用し変革をドライブ

大規模なM&A、組織再編等を活用しながら日本企業はこの変革局面を乗り越えようとしている。競争環境の変化は早く、大きく、本社マネジメントからのトップダウンでの取り組みだけでは間に合わない。事業・地域を問わず、グループ内のあらゆる場所で変革の取り組みは遂行され、かつ持続的に行われる状態が常態化してきている。このような局面だからこそ、羅針盤としての実効性のある経営ビジョンが示され、それに基づいた舵取りがなされることが必要となってくる。

| ・ | 常に立ち戻る拠り所: 痛みを伴う変革、M&Aなどの局面では利害を異にするメンバーで検討が行われる。内部での摩擦に時間を浪費している余裕はなく、議論がぶつかった場合、常に立ち戻れる拠り所として、経営ビジョンを活用する |

| ・ | 求心力の源: 中長期を見据えた変革を進める一方、各局面で様々な変革を推し進める中では、部分最適になりがちである。しかし、限られたリソースを分散させることは得策ではない。この際、求心力の源として、経営ビジョンを活用する |

| ・ | 変革気運の醸成: トップダウンでの変革リードには限界があり、一人一人が受け身ではなく、主体的変革を実行することが求められる。この機運醸成に、経営ビジョンを活用する |

【メッセージ性】共感を得ることは当然。変革を受入れ「我が事化」させられるかが変革の分岐点

単一の経営ビジョンに複数の目的をもたせてしまうと、中身の抽象度が高く、曖昧になりがちである。したがって、ハイレベルな方針は「Purpose」等で示すと同時に、各従業員の日々の行動にどのように変化をもたらすか、どのような変化を期待するかを明確にすることが必要である。

・

| グループ全体を包含: 求心力を担保する意味合いから、既存、また将来にわたるあらゆる事業を包含する、広がりのある、本質的な内容であることが求められる

|

| ・ | 「未知」へのチャレンジ: 従業員を惹きつけ、行動変容を促すためには、実現に対する期待感(ワクワク感)を持たせられる内容が求められる。一方、実現可能性が低いものは白けさせる要因となるため、変化実現の兆しを示せることも重要である |

| ・ | 日々の業務への適用: お題目で終わらせず、日々の業務遂行の中で、経営ビジョンの実践がなされ、評価されている状態が求められる。具体的には意思決定への反映や評価項目への適用、などがある |

【浸透度・活用度】次世代リーダーを基軸とした(育成する形での)プログラム策定が必要

経営ビジョンは将来を語るものであり、