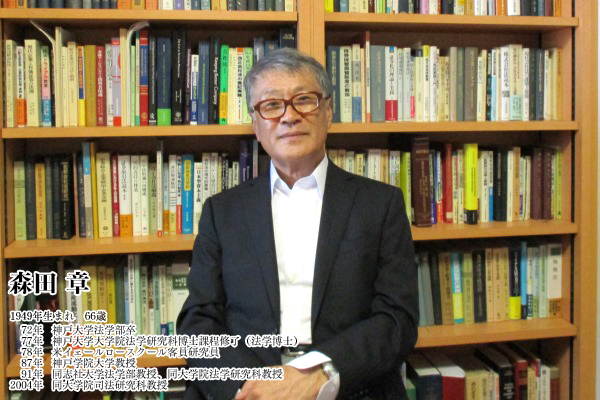

[マールインタビュー]

2015年12月号 254号

(2015/11/17)

[1]資本主義と会社法

-- 先生は、資本主義と会社法の関係をお考えとのことです。

「会社法は資本主義のあり方を決定づけるインフラです。資本主義はそれぞれの国の文化的伝統を反映しています。会社のあり方も国によって異なります。米国は株主重視ですが、欧州は労働と資本で成り立っている。日本も村落共同体的の伝統があり、会社は社会的実在性があると考られています。それで、これまで日本の会社法は、利害関係者(ステークホルダー)の利益を調整することを重視してきました。経営者は従業員、顧客、株主などみんなに目配りをし、ハッピーにする。株主が儲かりさえすれば良いとは考えていません。日本の平均的な大企業の経営者はみんなの利益を守りながら頑張っている。こういう日本的な資本主義や会社を支えるのが良い会社法だと考えられてきたのです」

-- 最近、資本主義はグローバル資本主義の段階に入ったと言われますが、この点はどうですか。

「日本にもグローバル化の波は押し寄せています。インターネットの発展、輸送コストの低下なども加わり、世界中で競争が激化しています。こうしたこともあって、今、会社は利益の最大化に焦点が当たっています。次第に株主重視、株主価値最大化といった米国流の考え方が強くなってきています。とは言え、日本では会社は社会的責任経営が求められています。今後も従業員らの利益を尊重するコーポレートガバナンスでなければならないと考えています」

-- 日本もグローバル化に対応する必要はないのですか。

「日本企業は、低収益だと海外の機関投資家から言われます。確かにその一面がありました。しかし、日本はこれまで会社に沢山の内部留保が残っているからといって悪いことではない、いざというときは使えるから残しておいた方が良いと考えてきたのです。ところが、それだとROE(自己資本利益率)も低くなり、効率経営でないと言うのです。効率性の点からみれば、それは当たっています。私も効率経営の考え方は取り入れていかざるをえないと思います。今回の会社法改正でも、効率経営の観点から社外取締役の導入の強化が図られました。しかし、社外取締役によって効率経営が図れるかというと疑問です。私は日本企業の問題点は、企業がリスクテークしないことにあるとみています。日本企業がグローバル競争の中で勝ち抜くために、企業がもっとリスクテークできるように法的インフラを会社法で整備することこそが必要だと考えています」

マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。

[マールレポート ~企業ケーススタディ~]

[Webマール]