[藤原裕之の金融・経済レポート]

(2013/05/15)

好調な個人消費

個人消費は昨年末以降緩やかな改善をみせてきたが、年明け以降、拡大ペースはより加速している。3月の家計調査をみると、実質消費支出は前月比+2.0%(2月:+2.2%)、前年同月比+5.2%(2月:+0.8%)と3ヵ月連続で大幅な増加を示している。今年の3月は前年より日曜が1日多いという要因を割り引いても非常に高い伸び率と言える。

消費者マインドも改善が続いている。3月の消費者態度指数(内閣府発表)は前月差+0.6%と3ヵ月連続の上昇となった。内訳をみると、求人の増加等を背景に「雇用環境」がマインドを大きく押し上げている。

商業販売統計など供給側の統計を見ても全般に強い結果となっており、足元の個人消費は好調と判断していいだろう。

消費のすそ野が広がってきた

富裕層から中間層へ

昨年10-12月だけで家計が保有する金融資産は約20兆円の含み益を得た。1月以降の株価上昇分(約25%)を勘案すると、昨年10月以降、家計の金融資産には50兆円程度の含み益が発生した計算になる。

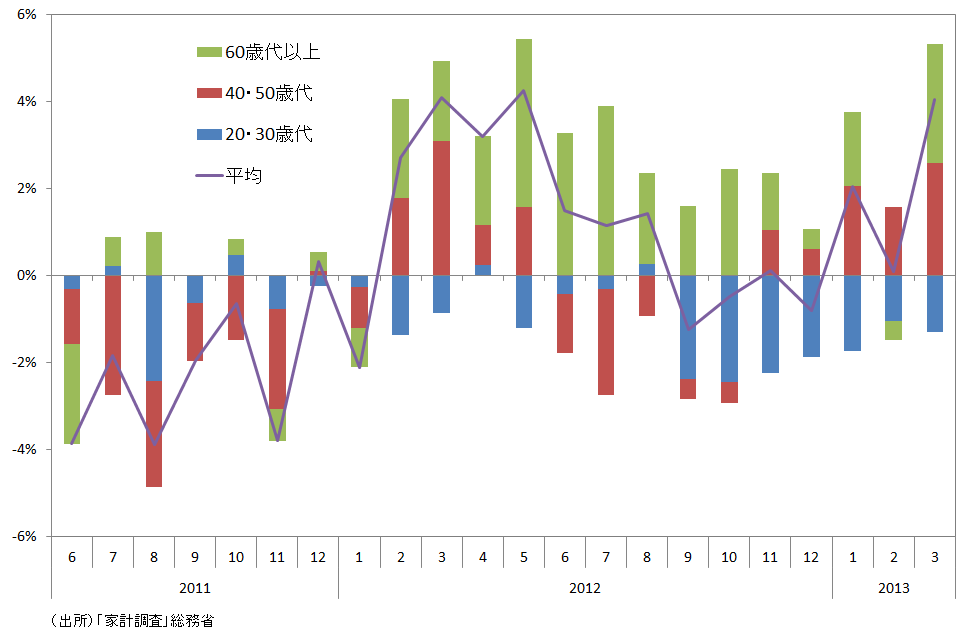

当然のことながら保有資産の値上がりで最も恩恵を受けるのが高所得層・富裕層であり、昨年10月以降の個人消費は高所得層・富裕層がけん引してきた(図表1)。保有資産の値上がりで消費意欲が刺激され、貴金属・宝石類や高級車などへの需要が増加した。

当初、株高による消費拡大は富裕層に限定されるとの見方も少なくなかったが、年明け以降は中間層・低所得層にまで消費拡大が波及している。家計調査でみた直近3月の個人消費は高所得層に次いで低所得層の寄与率が大きい。消費拡大が低所得層まで波及したことで、消費の基調はより力強さを増してきたと言っていいだろう。

図表1 消費支出の世帯主年齢別伸び率(前年同月比の寄与度)

■藤原 裕之(ふじわら ひろゆき)

略歴:

弘前大学人文学部経済学科卒。国際投信委託株式会社(現国際投信投資顧問)、ベリング・ポイント株式会社、PwCアドバイザリー株式会社を経て、2008年10月より社団法人 日本リサーチ総合研究所 主任研究員。専門は、リスクマネジメント、企業金融、消費分析、等。日本リアルオプション学会所属。

※詳しい経歴・実績はこちら

この記事は、無料会員の方もお読みいただけます。

マールオンライン会員の方はログインして下さい。ご登録がまだの方は会員登録して下さい。

[【バリュエーション】Q&Aで理解する バリュエーションの本質(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)]

[Webマール]