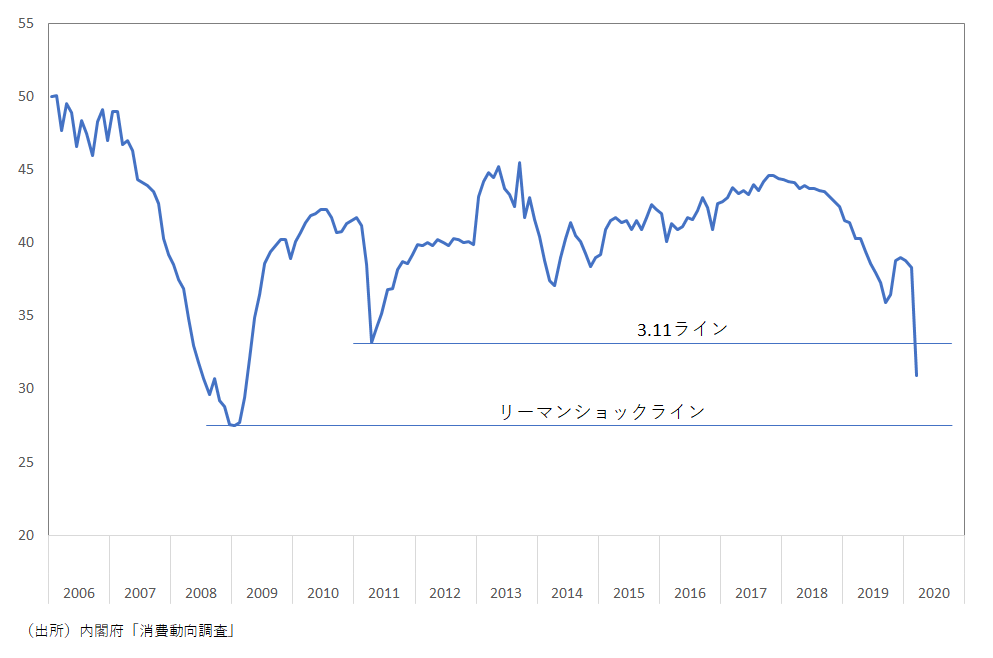

コロナ禍の消費ショックは過去の危機を上回る

新型コロナ・ウイルスの感染拡大が消費を一気に冷え込ませている。4月6日に発表した3月の消費者態度指数は前月に比べ7.4ポイント低い30.9となり、リーマンショック後の09年3月以来の低水準に落ち込んだ(図表1)。月次での下げ幅は過去最大である。調査期間は3月2日~23日であり、25日の小池都知事による外出自粛要請の影響は含まれていない中でこの数値である。緊急事態宣言の影響が反映される4月の消費者マインドは過去最低に落ち込む可能性が高い。

今回の消費ショックは過去の危機と何が違うのか。企業はこの危機にどう立ち向かうべきなのか。そして政府や金融機関がすべき支援のポイントはどこにあるのか。ひとつずつ紐解いてみよう。

図表1 消費者態度指数は過去最低水準に悪化

飲食・小売業は大打撃

~ スーパーは巣ごもり特需

言うまでもなく消費の巣ごもり化で最も影響を受けるのが飲食・小売業界だ。2月の売上を比較すると最も打撃を受けたのが百貨店である。百貨店は不要不急の外出を控える日本国民とインバウンド顧客の急減というダブルパンチを受けた格好だ。インバウンド顧客の多い都心の店舗では売上げが3~5割に激減したところもあった。一方、スーパーとコンビニは巣ごもり特需で売上げが急増している。東日本大震災(3.11)の時と比較すると今回はスーパーの売上が伸びている(図表2)。これは学校休業や在宅勤務の影響でより多くの食料品を購入する必要があり、大量の買いだめ需要にはスーパーが適しているからだ。さらに2月末はトイレットペーパーの買い占めが起こり、ドラッグストアやスーパーなど大型店舗に消費者が押し寄せた。家計調査の日次データからもこの様子がみてとれる(図表3)。買い占めが起きた28日の翌日は支出額が下がっているが、これは店頭にモノがなくなったからである。

外食はどうか。3.11のときはどの業態も売上はマイナス状態にあったが、今回は居酒屋、喫茶店が売上減となっているのに対し、ファストフードとファミリーレストランは売上増となっている(図表2)。これはデリバリー需要の取り込みと学校休業の影響で子供連れの来店が増えたためとみられる。

図表2 東日本大震災との売上高比較(前年同月比)

図表3 2月のトイレットペーパーの日次支出額の推移

~ 特需はあくまで特需

巣ごもり消費で明暗が分かれたようにみえる飲食・小売業だが、あくまで一時的な現象と捉えるべきだ。特需はあくまで特需であり、今起きているのはマクロの消費ショックである。消費ショックは労働市場の悪...

■藤原 裕之(ふじわら ひろゆき)

略歴:

弘前大学人文学部経済学科卒。国際投信委託株式会社(現 三菱UFJ国際投信株式会社)、ベリング・ポイント株式会社、PwCアドバイザリー株式会社、一般社団法人日本リサーチ総合研究所を経て、2020年4月より合同会社センスクリエイト総合研究所代表。一般社団法人経済社会システム総合研究所主任研究員、株式会社東京商工リサーチ客員研究員を兼任。専門は、リスクマネジメント、企業金融、消費分析、等。日本リアルオプション学会所属。