客離れで業績不振に

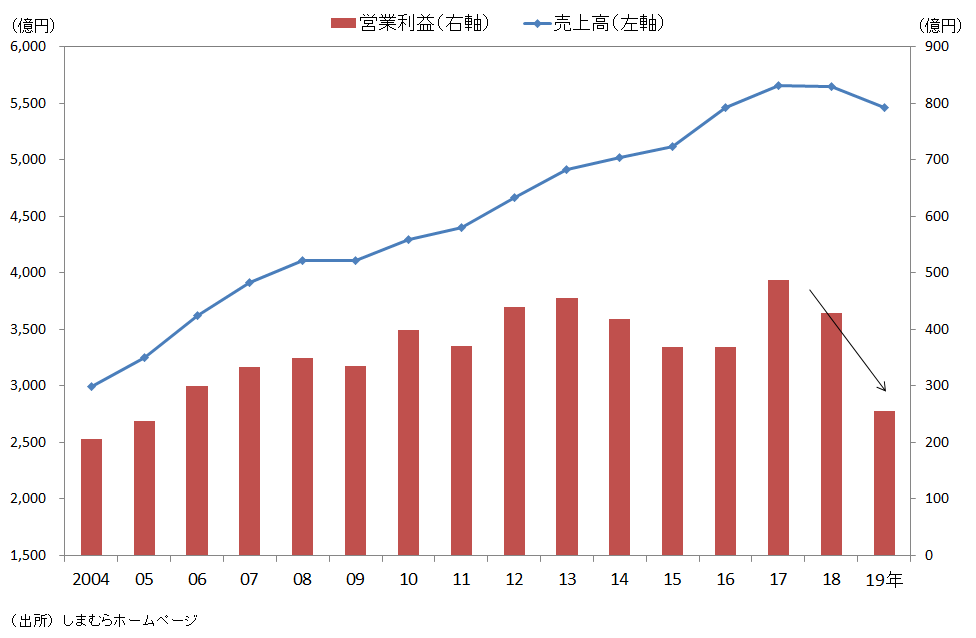

しまむらの業績悪化がとまらない。これまで国内の格安カジュアル衣料品市場を先導してきた同社だが、18年2月期に売上高が9期ぶりに前年割れとなり、19年2月期では売上高が前期比3.4%減の5459億円、営業利益は同40.7%減の254億円とピーク時の半分まで落ち込んだ。悪化傾向は20年度に入っても続いており、直近7月の既存店売上高は前年同月比17.5%減、客数は同15.9%減と15カ月連続で前年実績を下回った。明らかに顧客離れが起きていることがうかがえる。(図表1)

図表1 急失速するしまむらの業績

2つの失策

右肩上がりで業界を先導してきたしまむらが18年度から急失速したのは、16年~17年に取られた2つの失策にある。

① 品揃えの絞り込みと安さ重視で「しまパト」離れる~~ PB投入で品揃え減少 しまむらを一躍有名にしたのが、衣料品メーカーが在庫として抱えている商品を返品なしで買い取り、仮に売れ行きが好調でも追加で同じ商品を仕入れない「売り切り御免」の販売スタイルだ。売れ行きに基づいて追加生産を行うユニクロとは対極のスタイルをとることで商品の多様性と希少性をもたらし、定期的に掘り出し物を探す「しまパト(しまむらパトロール)」なるコアファンも登場した。

その一方で進められてきたのが自社ブランド(PB)の投入である。14年に投入した「裏地あったかパンツ」は翌年に100万本以上を売り上げる大ヒット商品となった。この成功を機に同社はPBシフト化を進め、商品数を絞る戦略にかじを切る。さらに品切れによる機会ロスを防ぐため、商品ごとの仕入れ数を増やすなど、ユニクロのような戦略を取っていく。

こうしたPBシフト化による商品の絞り込みと仕入れ数の増加は、宝探しのような感覚で掘り出し物を探すしまパトの醍醐味を奪うことになったことは想像に難くない。

「裏地あったかパンツ」

~ 値下げ功を奏せず

~ 値下げ功を奏せず しまむらが品揃えの絞り込みと同時に行ったのが低価格戦略だ。18年4月上旬には1400店舗達成にちなんで「140円商品」を投入し、5月下旬には65周年を記念した「650円コーデ」など破格破壊とも取れるセールを組んだが、客足は伸びず、客単価ダウンによって収益性の悪化をまねくいわゆる「プチプラ(プチプライス)」はネット上に林立しており、単純に値下げだけで客数を呼び込むのは難しくなっている。

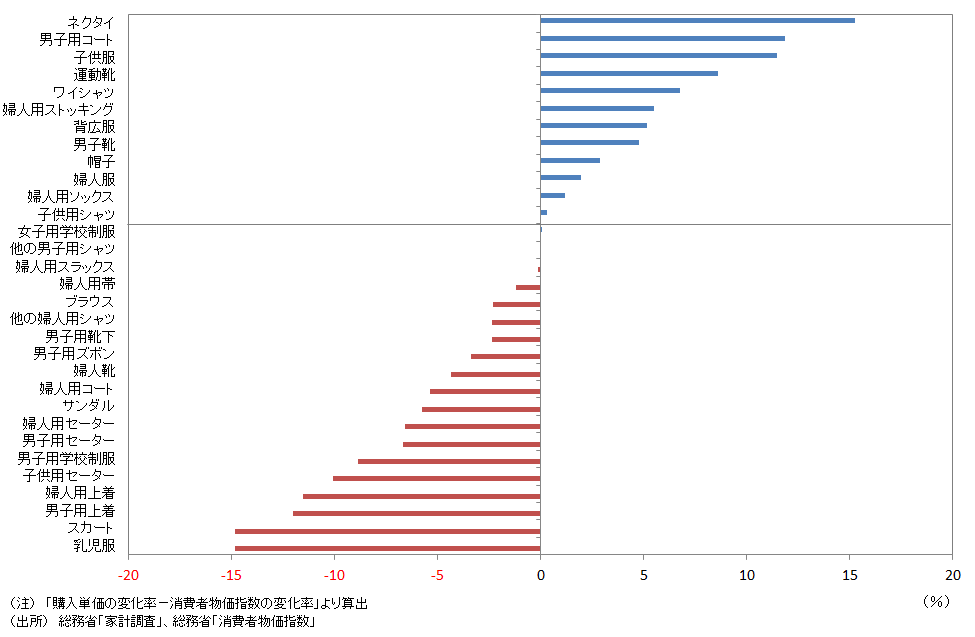

家計の衣料品支出はここ数年低下傾向にあり、節約志向の消費者に応えるために値下げをするという発想はわからなくもない。しかし気に入った商品が見つかれば価格が多少高くても購入するのが今の消費者だ。家計の衣服品に対する購入単価の変化をみても、約4割は市場より高く購入しており、消費者が節約一辺倒でないことが確認できる(図表2)。

しまむらの顧客が価格の安さに反応するのは、宝探しを楽しみながらこれぞというお値打ち品を発見した瞬間のはずだ。品揃えを絞って宝探し感がなくなった店舗空間で大々的にセールを打ち出されてもしまパトには響かない。

図表2 衣類品の購入単価の変化率(「11~14年」と「15~18年」の変化率)

② デジタル戦略の失策~ ECサイトでリアル店舗の「ワクワク感」は生み出せない

② デジタル戦略の失策~ ECサイトでリアル店舗の「ワクワク感」は生み出せない しまむらのもう一つの失策はデジタル戦略だ。同社は18年からEC事業を本格化すべく、アマゾンやヤフー、楽天、ゾゾタウンへの出店を進めたてきた。しかし今年6月にゾゾタウンからの撤退を発表するなど、早くもEC事業の行き詰まりが表出している。

理由は明白だ。ECサイトでは豊富な品揃え…

■藤原 裕之(ふじわら ひろゆき)

略歴:

弘前大学人文学部経済学科卒。国際投信委託株式会社(現 三菱UFJ国際投信株式会社)、ベリング・ポイント株式会社、PwCアドバイザリー株式会社を経て、2008年10月より一般社団法人 日本リサーチ総合研究所 主任研究員。専門は、リスクマネジメント、企業金融、消費分析、等。日本リアルオプション学会所属。

※詳しい経歴・実績はこちら

※お問い合わせ先:hiroyuki.fujiwara@research-soken.or.jp