「応用」は、より実践的な内容を多く含むことを意味します。マッキンゼー・アンド・カンパニーの講師の先生をはじめ一流の講師陣にご協力いただき、ケース・スタディやグループ討議を多く取り入れた内容となっています。

M&A経験豊富な方はもちろん、経験の浅い方も逆に自分がこれから何をすべきかが具体例の中で明らかになるのでとても良い機会となります。事業会社からFA、弁護士、会計士等の専門家(一部受講制限あり)まで受講できますので、ご検討ください。

開催日は、11月19日(火)から29日(金)まで行われ、単科受講制で一人ひとりのニーズにあわせて受講しやすい形になっています。

プログラムは次のとおりです。詳細は

パンフレットをご覧ください。今回、より多くの皆さんに受講していただきたいことから、追加で開講キャンペーンとして全講義一括受講の価格を半額としました。今後も変更があれば随時Webサイト等でお知らせいたします。

M&A人材育成塾は、

33回開催の「M&A実践実務講座」をはじめ、これまで延べ約960社、約1,430名が受講されています。この記事は、MALPの開講によせて、M&Aに実際に関与または将来関与を希望する方を対象に、MALPの開講の目的を説明しつつ、この講義が実務やご自身のキャリアにどのように役立つかを述べます。

―― MALPの開講に至った動機は何ですか?

「M&A実践実務講座」の受講者や専門家との議論から、「M&Aを経験する機会が少ない」、「M&Aの一部のみ知っているが全体感がつかめない」、「ベンチャーM&AやクロスボーダーM&Aなどより応用分野を勉強したい」との切実なニーズがありました。

実際の案件以外に「M&Aの経験を積む場をつくってみよう」というのが動機となっています。

前回の記事でも述べましたが、多くの事業会社では構造的にM&Aに関与する絶対数が不足していることが背景にあります。

―― MALPが対象とするのはどのような受講者ですか?

経験の多寡は問わず、M&Aに関心のあるすべての方が対象です(但し、一部受講制限があります)。事業会社であれば、部署全体で分担して受講するなど、なるべく多くの方のご参加をお待ちしています。

M&Aのプロジェクト責任者の方はもちろんのこと、事業部そして法務部、人事部、財務部、経理部などコーポレートの各部署の方、PEファンドやベンチャー・キャピタル、CVCに所属されている方のご参加もお待ちしています。

また、一部受講制限があるものの、M&A専門家(FA、弁護士、公認会計士、コンサルタント等)の方の受講も歓迎します。自分の専門分野以外の分野を理解することで業務の幅が広がり、顧客サイドの考えを理解することにつながると考えております。M&Aフォーラムは、M&Aを通じて様々なネットワークをつくる場でもあります。

―― なぜ「リーダーシップ」という言葉が名称に入っているのですか?

M&Aの全体を俯瞰しプロジェクトを主導する基礎をつくることで、将来的には企業や事業を引っ張っていく人材が増えることが期待できるからです。部署や役職、年齢は関係ありません。これは最後のQ&Aで述べます。

―― 具体的に事業会社の所属されている方はどのような講義がお薦めですか?

例えば次のような受講例ではどうでしょうか。

■受講例 | 受講者の例 | 受講プログラム |

|---|

| 1 | M&Aの担当部署

(経営企画/事業開発など)

事業部のM&A担当部署

(事業企画など) | 全講座 |

| 2 | クロスボーダーM&Aに特化して経験を積みたい方(PMI含む) | #1 「MAアーキテクト」育成講座

#2 海外M&Aワークショップ

#4 M&AとPMIによる価値創造の理論と実践

#5 アジアM&A実行の実務 |

| 3 | ベンチャーM&A、CVCの担当者

それに関わる専門部署の方

(法務、経理財務、人事など) | #3 M&A法務の「実践力」「現場力」養成講座

#6 イノベーションを取り込むM&A

(クロスボーダーM&Aであれば#2、#4追加) |

| 4 | M&Aに関与する専門部署の方

法務部、財務部、経理部、人事部など | #1 「MAアーキテクト」育成講座

#3 M&A法務の「実践力」「現場力」養成講座

+担当分野+隣接分野

(クロスボーダーM&Aであれば#2、#4追加) |

| 5 | まだM&Aに関与したことが無いが、将来的に関与したい方(若手の方やM&Aチームに参画する部署以外の方など) | 全講座

(キャンペーンを利用し部署で交替受講させてもらう等)

又は興味のある講義の単科受講 |

今回のMALPは、PMIに焦点を当て、さらに各プロセスにまたがる講義となっています。

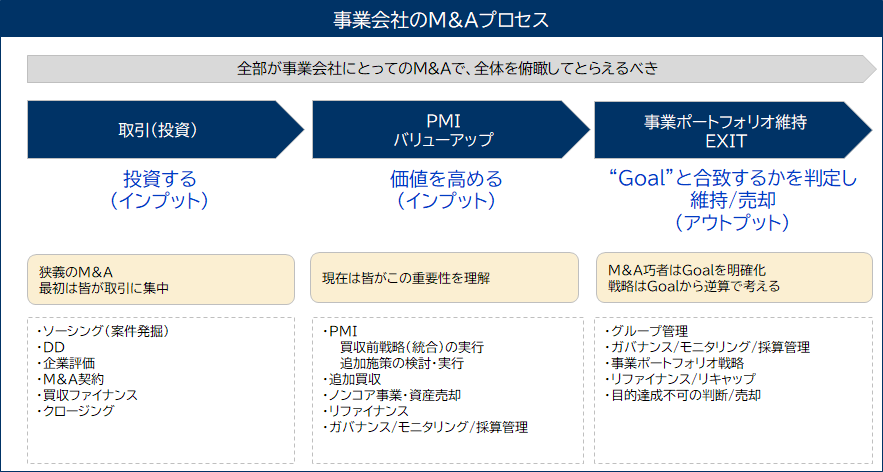

前回の記事でも述べましたが、我々はM&Aを案件発掘からクロージングまでの「M&A取引」だけではなく、その後の「PMI・バリューアップ」、そして「事業ポートフォリオ維持・EXIT」までの全体をM&Aと捉えています。

我々は、M&A取引に関与する方に加え、PMI/バリューアップのプロセスに関与する可能性がある幅広い部署の方にも多く受講していただきたいと考えています。なぜなら、各プロセス間で担当部署の受渡しが行われる場合もあり、結局のところ部署間や担当者間の知識・経験・情報のギャップが問題になることが多いからです。

M&Aのプロジェクト・マネジメントの技術として、現在の状況(相手方や担当者の心の動きも含みます)や優先順位・スケジュールを各部署と同期していく、逆に同期されていないならメンバーから同期されるように連携を図っていくというものがあります。

結局のところ、組織全体でM&Aの経験を高めていくことが必要になっていきます。ぜひご自身の会社で他部署の方などにもお声がけいただきたいと考えています。

―― どんな点に関心のある人が受講するとよいですか?

例えば次のような課題に直面した方です。これ以外にも一人ひとりに応じて様々ですので、パンフレットで講義計画をぜひご覧ください。

- M&A取引でデュー・ディリジェンスを外部専門家と協力して実行しているが、これがPMIにどう影響するのか。所属部署として頭出ししておくべき項目は何か。また、外部専門家の上手な使い方はどうすればよいか。

|

- M&A全体を設計する際に事前に想定すべき点は何か。所属部署として頭出ししておくべき項目は何か。

|

- 契約交渉に関与しているがこれが買収後のバリューアップにどう影響するのか。法律の観点と事業・財務の観点が対立した場合の契約やPMIでの対処法はどうするか。所属部署としての考えとプロジェクト全体の考えはどうなるのか。

|

- PMIの担当者として初めてチームに参加したが、買収時の合意のもとにどのように対象会社とPMIを進めていけばよいか。また外部専門家をどう使うか。

|

- アジアM&Aを検討しているが、国内M&Aとの違いは何か。どの点に気をつければよいか。

|

- ベンチャー企業の買収を計画しているが、企業評価はもちろんのこと、投資後の経営参加をどのように設計していくか。

|

M&Aが難しい理由は、各専門分野で深い理解が必要な上に範囲が広いので全部一人で実行するのが不可能という点です。そこで他部署や外部専門家との連携が必須ですが、互いの分野の理解に差があると時間的な制限もあって連携が上手くいきません。

プロジェクトの責任部署だけが全体感を把握しているだけではなく、各々が全体感をつかみ、実際に起こりうる事象を事前に把握して部署間でイシューを共有していくことが、プロジェクト全体を円滑に推進することにつながります。

更に加えて言えば、プロジェクトが一旦開始されたら、じっくり考える時間的余裕が無い場合が多く、結局後から振り返ってこうすればよかったと考えるのですが、相手方が存在するので、もう一度同じ局面で同じことができるか、という問題がある点も難しさの一つです。

それに対処するには、「なぜこのアクションが必要なのか」を理解した上で、事前に実際にあった事例をもとに想定をしておく、相手方の立場を複数想定して反応を検討するなどの方法がありますが、単独では困難です。よってMALPのような一流の講師や目的意識を同じにする受講者との議論も一つの手法です。

そして外部の専門家に話を聞き、事前にネットワークを築くことも大切です。

―― MALPを今後のキャリアにどのように役立てればよいでしょうか?

事業会社のホームページの採用情報等で、M&Aに関連する業務の募集が普通に掲載されています。ひと昔前は、M&A経験といえばM&Aの取引を経験した方の募集が多かったのですが、最近では取引からPMI、買収後のモニタリング体制の確立、予算管理などM&Aの最初から最後までを業務範囲とする募集になっています。現在の業務経験の有無ではなく、将来それを希望する人を積極的に採用しようとする動きです。またベンチャー投資やアジア、欧米をはじめとするクロスボーダーM&Aに関するものも多いです。

現時点でM&Aの全体を俯瞰してプロジェクトを回していく人材ニーズは多く、海外マーケットの拡大やオープン・イノベーションを含め、諸般の経済状況から、今後もより一層その人材ニーズを拡大していくものと考えられます。

M&A件数は昨年、年間3,850件(うち、海外企業の買収は777件)ですが、上場会社だけで3,600社あるので、結局のところ平均して年間1-2件の経験できればかなり多いほうで、多くは数年に1件のペースです。

海外買収案件は、関与できるだけでとても希少な存在です。つまり、過去最高の件数を記録している現在でさえ、M&Aの全体を俯瞰しプロジェクトを推進する人材はとても少なく、今後も更にニーズは拡大していくものと思われます。

そしてその業務の性質から、M&Aの全体を理解する人材は、今後より一層、会社の経営の中枢を担う存在になっていくことが期待できます。特に若い方は積極的にチャレンジすることで、より多く経験が積むことが可能になります。

M&Aの全体を俯瞰しプロジェクトを主導する、その経験値を高める場がMALPであり、多くの受講者の参加をお待ちしております。

------------