< この記事は、無料会員も含め、全コースでお読みいただけます >

ここからは4回にわたり、前記のM&A戦略の15類型に則り、それぞれの類型の特徴について解説していきたい。

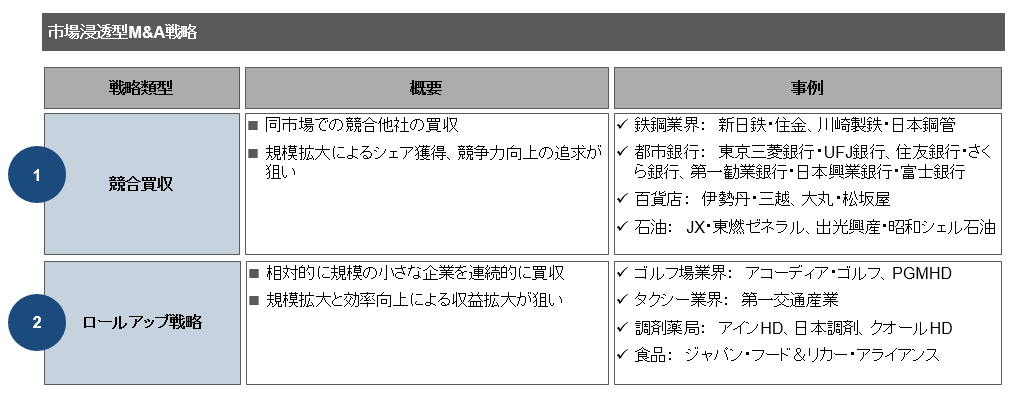

市場浸透型M&A戦略

市場浸透戦略とは、既存の製品を用いて既存の市場をより深堀りしていく戦略である。市場シェアの拡大や既存顧客による製品使用量の増加を狙いにいくため、一般に、取扱製品の継続的な更新、価格ダウン、継続的な広告宣伝 、ブランド・リニューアル、既存製品の新たな用途開発などが打ち手として考えられる。

このタイプのM&A戦略には、「競合買収」と「ロールアップ戦略」がある。

図表1 市場浸透型M&A戦略の類型

出所:木俣貴光『M&A戦略の立案プロセス』(中央経済社、2019)

M&A戦略(1)競合買収

■ 概要

「競合買収」とは、同じ市場で戦う競合他社を買収する戦略をいう。シェアアップによって市場支配力が高まることで、過当競争による収益力低下を防ぐことができるほか、事業規模が拡大することで規模の経済性が働いてコスト競争力が高まることなどが期待できる。

金融、鉄鋼、化学、石油、製紙、医薬品、通信、流通など、多くの業界で行われた大手企業同士による合併や経営統合がその典型である。固定費が高い装置産業では特に効果的である。

主要な企業の経営統合は、その業界内での経営統合を加速させることが多い。主要企業の経営統合により、業界内でのパワーバランスが崩れることで競争環境が大きく変化することが予想されるため、他の競合他社も競争力を確保するために他社との統合を急ぐためである。

■ 経営統合スキーム

競合他社の買収においては、買収前に競合関係があったために、被買収企業側の社員感情が悪化することを危惧するケースも多い。そのため、対等の精神を掲げて、合併や株式移転により共同持株会社を設立して経営統合するという形態をとることも珍しくない。ただし、こうした形態をとることができるのは、買収企業が上場企業である場合がほとんどである。なぜなら、被買収企業の株主に交付される対価は、基本的に買収企業の株式となるためである(図表2)。

買収企業が非上場の場合は、いきなり合併や株式移転を活用すると、被買収企業の株主に非上場株式が割り当てられてしまうため、スキーム上はひと工夫が必要となる。例えば、一旦、買収企業が現金対価により株式譲渡で買収し、その後、両社を合併する、もしくは、株式譲渡後に株式移転により持株会社を設立して両社を並列化するといった方法が考えられる(図表3)。

非上場企業の場合、従来は持株会社化による経営統合というケースは稀であった。しかし、オーナー家における後継者不在を背景に所有と経営が分離する非上場企業も増加していることから、今後はそうした企業同士による経営統合を志向するケースは増加するものと予想する。

図表2 経営統合スキーム(買収企業が上場企業の場合)…

■三菱UFJリサーチ&コンサルティング

■筆者略歴

木俣 貴光(きまた・たかみつ)

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コーポレートアドバイザリー部

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コーポレートアドバイザリー部

部長 プリンシパル

大手石油会社、外資系コンサルティング会社を経て現職。20年以上にわたり、大企業から中堅中小企業まで、幅広いクライアントに対して、M&Aアドバイザリー、グループ組織再編、事業承継対策といった資本政策のほか、M&A戦略立案、PMI支援、ビジョン策定、企業再生支援など、資本政策に付随する戦略テーマにかかるコンサルティングに従事。主な著書に、「M&A戦略の立案プロセス」(第14回M&Aフォーラム賞奨励賞受賞)、「企業買収の実務プロセス第2版」、「事業承継スキーム」のほか、実務小説「企業買収」(第6回M&Aフォーラム賞奨励賞受賞)(いずれも中央経済社)などがある。

![]() 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コーポレートアドバイザリー部

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コーポレートアドバイザリー部